松居和チャンネル 第75回は、タイトルが、「ダボス会議に騙されないように」です。

前にも、触れたのですが、

「日本は、女性の教育レベルが高いにもかかわらず、労働市場でうまく活用されていないため、教育投資に見合うほどの利益が出ていない」(世界経済フォーラム)

という指摘。

余計なお世話です。実の父親が家庭いる確率が半分に満たない欧米には言われたくない。腹が立ちます。

教育レベルと、幸福レベルを、つなげるなど愚の骨頂。

背後に、教育を「投資」見る連中がいる。人間は「役に立つべき」という、欧米社会の強者の物差しがある。だから、012歳の存在意義、「働き」が見えなくなる。

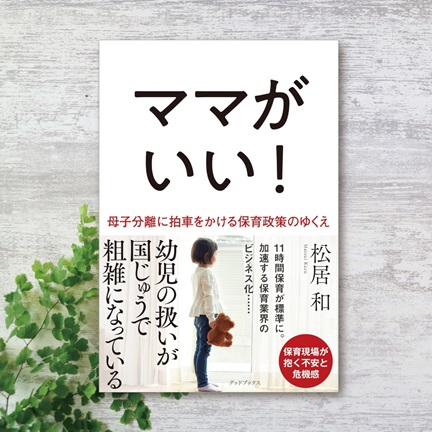

「母親」を労働市場で活用し、人生の価値を「収入」で計るように、経済学者や政治家たちは、仕向ける。母子分離を正当化する。

グローバル経済の中で、人間の本来の思考と、アイデンティティーが抑圧されている。

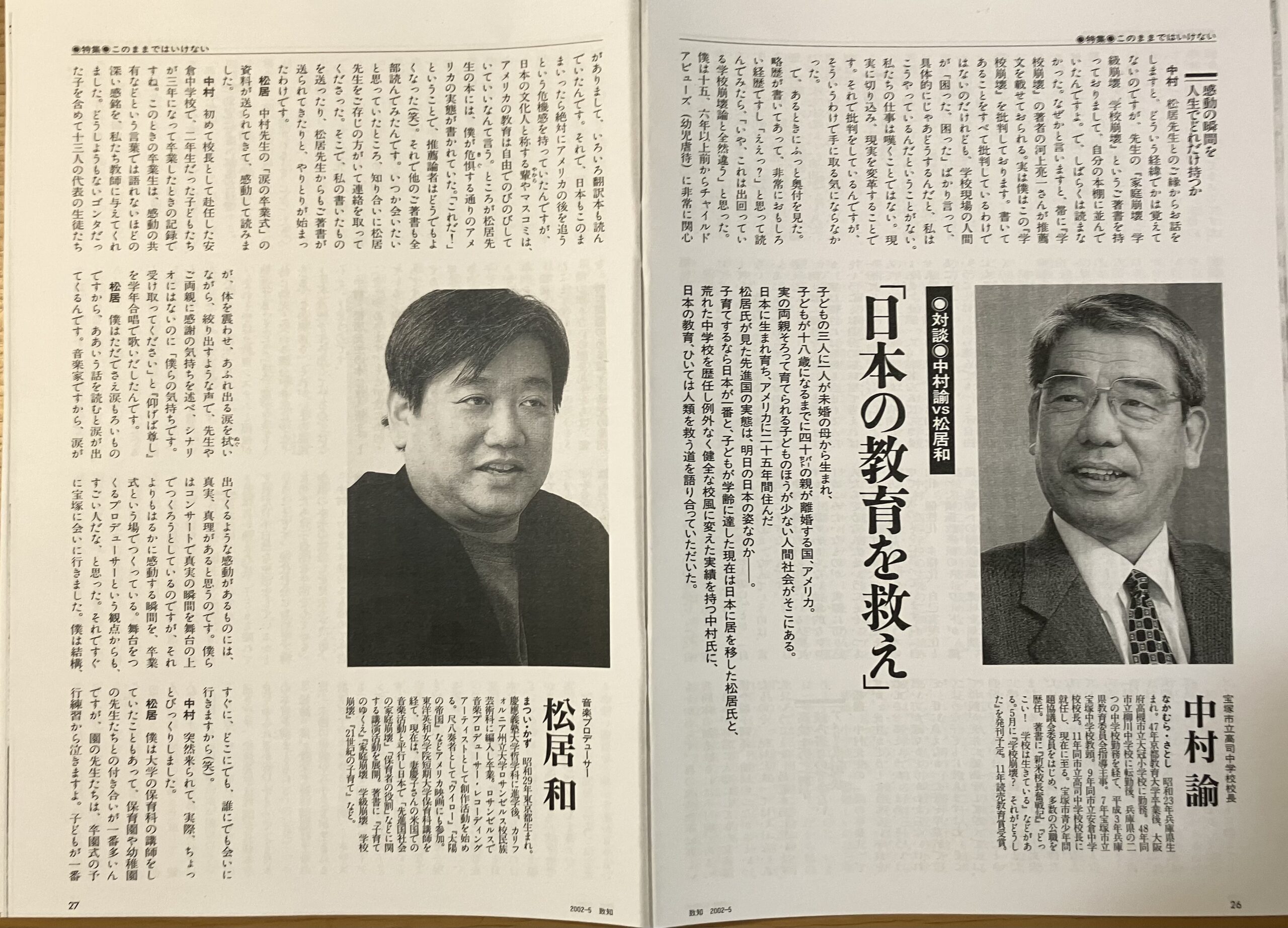

衆議院に参考人や公述人として呼ばれ、警鐘を鳴らしました。映像が衆議院のホームページにあります。衆議院調査局発行「RESEARCH BUREAU 論究」2019年版に「子供を優先する、子育て支援」というテーマで執筆依頼され、書きました。

国会議員全員に配られたそうです。

中村柾子先生からの手紙

「最近ある学生さんの書いた文章にとても心を打たれました。…子どもの頃、両親が働いていて、自分は保育園に行っていた。迎えはいつもいちばん最後だった。そのことが悲しかったのではない。その気持ちをわかってくれる人がいれば、子どもは安心できるのだと。

だから自分は、子どもの心がわかる保育者になりたい…と。

とても胸を打たれました。と同時にこの人の強さにも、感動しました。」

(ここから私)

この学生は、自分の悲しみを糧に、子どもたちの幸せを願う人に育ちました。育ちあい、育てあう絆があれば、人間は互いに無限に変化し、成長する可能性を持っています。

その可能性を、より広いものにするために、大人たちは、子どもが安心して育つ環境を作る努力を続けなければなりません。

その努力が、大人たちを育てるからです。